10/17 雨予報なんてなかったのになんだか雨がぱらついているな。

まあいいや、どうせ今日は余裕のあるスケジュールだしのんびりと雨が止むまで待とう。

大発見

雨が止み出発。

今日は遺跡に寄ってみよう。

一戸にある御所野遺跡です。

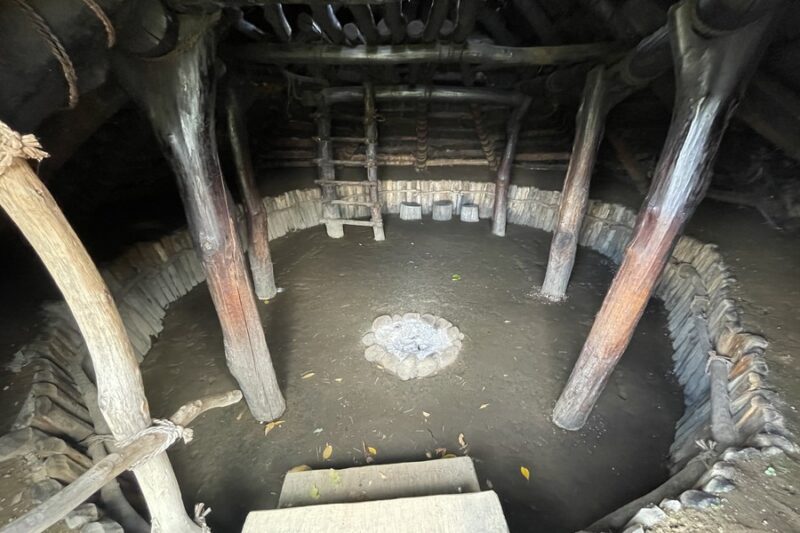

ここは縄文時代中期の遺跡。

この一帯に、800棟の竪穴式住居が作られたそうです。

800棟というとものすごい数のように思いますが800年の間なので年に一棟ペースなのでそれほどでもないかも。

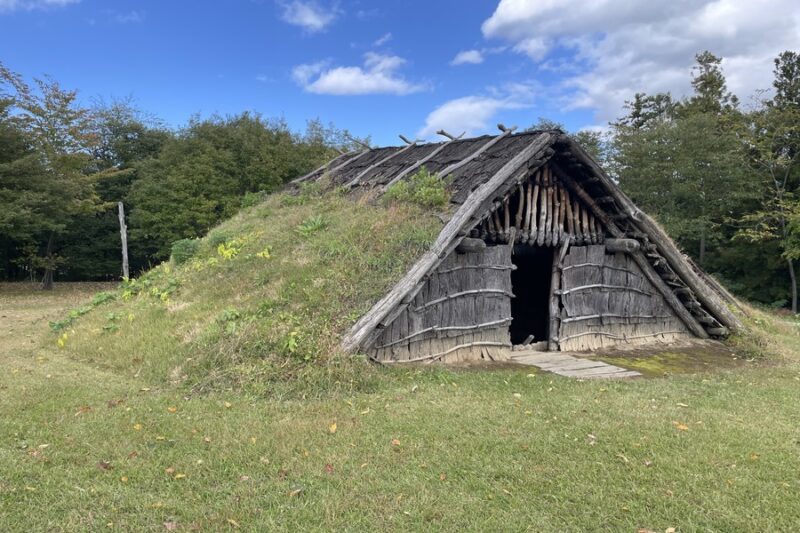

今は一部だけ復元しています。

ちゃんと発掘された場所に当時の大きさのものを建てているみたい。

屋根に土が被っていますがこれが重要なポイント。

昔は竪穴式住居は茅葺き屋根と考えられた居ました。

ただ、発掘でも茅はほとんど出ていない。

代わりに、火事になった住居跡からは固められた焼けた土がよく出てくる。

それでこの御所野遺跡で土屋根の竪穴式住居を燃やして実験したそう。

そうすると発掘された状態のような形になったそうで、これで土屋根だったと証明がされたみたい。

竪穴式だけでなく、こっちは掘立柱。

この柱は何に使っていたかはわかっていないらしい。

ちなみにある団体のガイドツアーを盗み聞きしていたら、そのガイドさんの話では夏至や秋分にちょうど柱の位置に太陽が落ちたりするのでなど暦を知るためのものだった説を唱えているんだとか。

周りの森の紅葉も色づいてきてはいるもののもう一つ。

もう少し時間がかかりそうかな。

森の木も縄文時代の植生に合わせるように植え替えなどもしているみたい。

世界遺産を維持するのもなかなか大変そうだ。

川の始まり

一戸から山を越えてやってきた岩手町。

あと今日寄るのはここくらいだ。

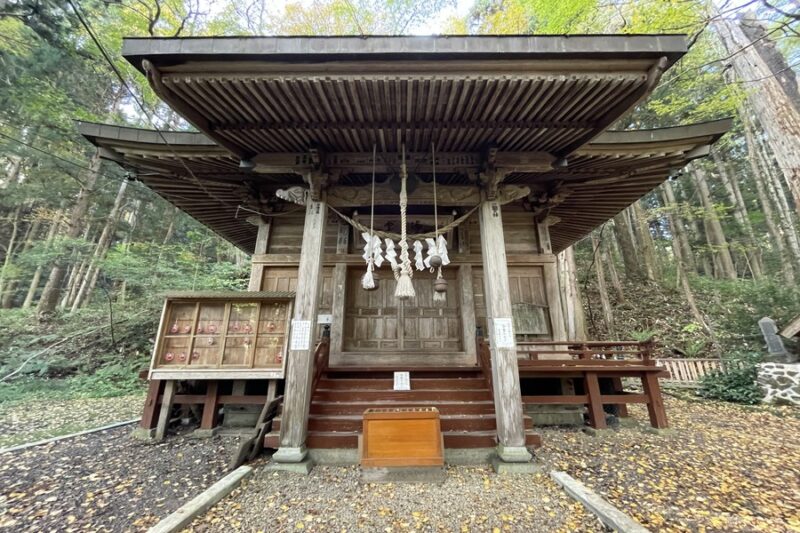

御堂観音と呼ばれるお寺。

なかなか歴史はありそう。

ここを建立したのは歴史の教科書でおなじみの坂上田村麻呂。

征夷大将軍として蝦夷を討伐にここまでやってきたのですね。

御堂が目的ではなくこの弓弭の泉です。

この樹の下から湧く水が北上川の源泉とされています。

北上川はここから石巻まで流れる川。

これからのルートもだいたい北上川に沿ったルート。

それなので始まりを知っていれば少しは面白みもでてくるはず。

源泉から道路を挟んだ場所には公園も。

この水を辿っていけば海に行けるのか。

しばらくは一緒に行こうか。

おわりに

今日も名物を食べました。

南部せんべいです。

ちょっと食べた感じ、酒のつまみに良さそう。

今日はこれで酒を飲もうか。

今日も1日お疲れさま。また明日。

にほんブログ村

ブログ村に参加しました。ほかの方のブログもぜひどうぞ。

コメント