5/25 朝起きて、お裁縫が始まりました。

寝袋を入れるバッグの修復です。

こういう時に学校で習った家庭科が活きてきます。

裁縫だったり、料理だったり、家庭科は一番実用的かも。

暮らし良い街

裁縫も終わり、出発。

ちょっと走り、倉吉まで来ました。

蔵造りの街並みがあります。

午前中の早めの時間にもかかわらず意外と人が居る。

メイン通りには昔ながらの建物が並んでいます。

そしてメインの通りの裏に当たる川沿いが土蔵の通りみたいですね。

白壁の蔵で表通りとはちょっと雰囲気が変わりましたね。

全体的にビジネス臭はかなり薄いです。

のんびり見て周るのにはこれくらいがちょうど良い。

ところで、ここ倉吉の名称は「暮らしよい」からきているらしい。

本当かどうか怪しいですが。

無料で見学できる町家もあります。

倉吉淀屋と言う米問屋を営んでいた商家ですね。

ここ倉吉の中で最も古い町家建築だそうです。

建物は古いだけあって、頑張って修復した痕跡が各所に見られます。

米問屋の時の名残。

中は思っていたよりかなり広いですね。

部屋がいくつもあります。

床の間もあり、格式高そうな部屋。

旦那さんの部屋でしょうか。

商売がうまくいっていたのでしょう。

各所に凝った装飾も見られます。

立派な町家見学を終えて、自転車に戻ります。

その道中で見かけた獅子舞。

お店を周りながらお祓いをしているみたい。

なにかの祭りかこの辺りの風習かと思い、観光案内所の方に聞いてみました。

どうやら知らない一行らしい。

一体何者だったんだろう。

梨

鳥取といえば梨も有名ですね。

特に二十世紀梨が。

その資料館、なしっこ館に来ました。

入ってすぐに目につく巨大な梨の木。

二十世紀梨の木の実物でここまで大きく育てた方がいたらしい。

鳥取と二十世紀梨の物語をロボットが芝居しながら説明してくれる劇場も。

これでちょっと歴史を学びます。

このお芝居によると、二十世紀梨は実は明治時代に千葉で発見された品種らしい。

そんなに古いとも思いませんでしたし、そもそも千葉だというのは初耳です。

味は美味しいが、病気にかかったりするので他県ではあまり作られなかった二十世紀梨を鳥取の方達が試行錯誤しながら作り続けたとのこと。

戦後にかなり力を入れて宣伝もしたお陰で今では「二十世紀梨=鳥取」みたいなイメージが定着したそうです。

資料館の外では栽培もしています。

まだ5月なので産まれたてくらいですね。

食べられるまではまだまだ先です。

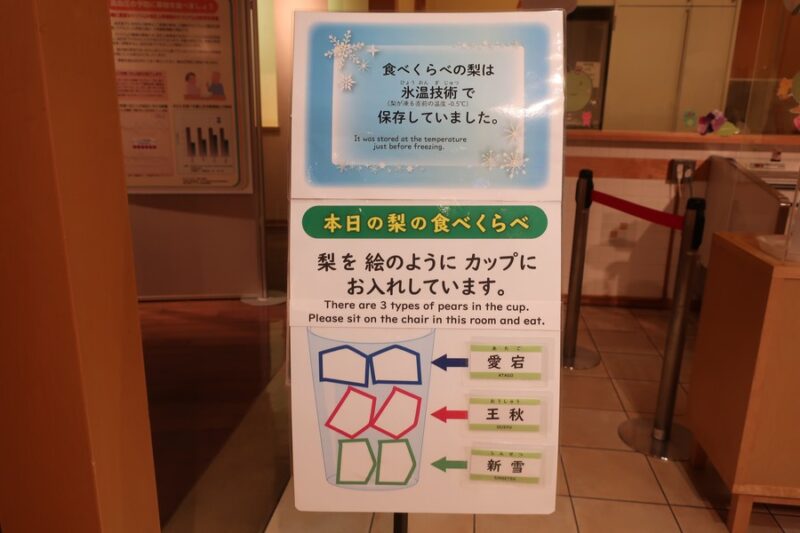

最後は食べ比べ。

ここなしっこ館では、冷蔵保存された3種類の梨を一年中食べられます。

今日はこの3種類。

二十世紀梨でもないですし、しかも全部知らない品種。

それでも梨は鳥取名物ですから、良しとしましょう。

梨を食べると、頭に夏の感覚が浮かびました。

梨食べるのは基本的に夏ですから脳が誤認したような感じ。

花の香りなどを嗅ぐと、それを見た時の情景がフラッシュバックする時がありますよね。

それと同じような感じ。

肝心の味ですが、長期保存されていたとはわからないくらいみずみずしく、シャリシャリとした食感もあります。

3種類の中で一番美味しかったのは愛宕。

今度見つけたら買ってみてもいいかも。

ウサギの神話

順調に鳥取を東に進んでいます。

白兎神社に来ました。

ここは神話、因幡の白兎の舞台の場所です。

サメに皮を剥ぎ取られたウサギが大国主に助けられた話です。

参道にはウサギ。

なぜか頭に大量に白石が積まれています。

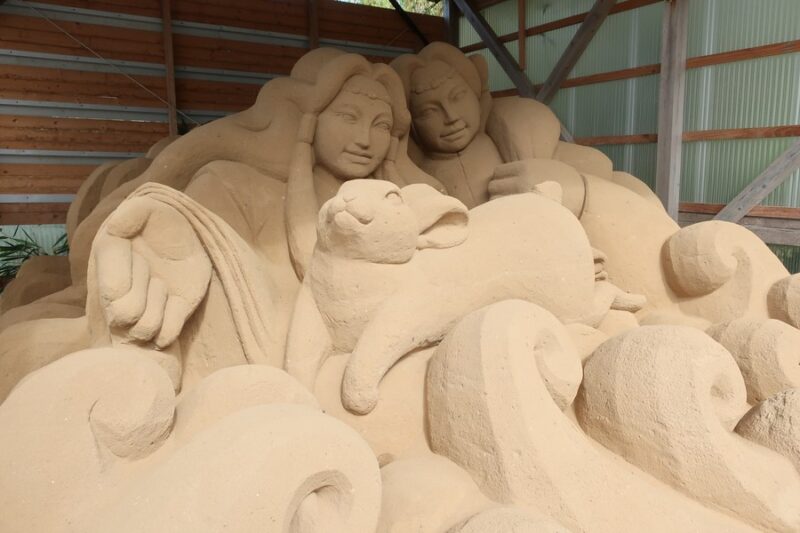

鳥取砂丘も近いからか砂像も展示されています。

まずは拝殿で参拝。

御祭神は助けられたウサギです。

神様にも挨拶を済ませたし、神話の舞台を確認していきましょう。

ここが皮を剥がされたウサギが海水を洗い流した池です。

だいぶ濁った池ですね。

今はこの池に入ったら、逆に病気になりそう。

そしてその後体に擦りつけたガマ。

海側に行くと、元々ウサギがいた島があります。

あの島からサメに跳び乗りながらこっちの陸地に渡ったそう。

まあ、サメを騙していたのでその後、皮を剥がされてしまいましたが。

神話のストーリーを辿りながら現代の白兎神社付近を歩くのも良い。

そういえば今年は卯年。

ウサギの神話の舞台に来たし、なにか良いことがありそう。

おわりに

気が付いたら、あっという間に鳥取の東部まで来てしまいました。

明日には鳥取を抜けて、兵庫に入ってしまいそうです。

ちゃんと鳥取を堪能できたかな?

明日1日、悔いの無いように過ごそう。

今日も1日お疲れさま。また明日。

にほんブログ村

ブログ村に参加しました。ほかの方のブログもぜひどうぞ。

コメント